中野で体験する日本の伝統文化

Tokyo Travel

April 22, 2024

3:33 pm

中野の歴史的ランドマークと神社:東京の隠れた歴史を探訪

Tokyo Travel

April 22, 2024

3:27 pm

季節ごとの中野:桜と紅葉の名所

Tokyo Travel

April 22, 2024

3:13 pm

中野ブロードウェイのアニメとマンガの世界

Tokyo Travel

April 22, 2024

2:57 pm

最新の投稿

地元生活

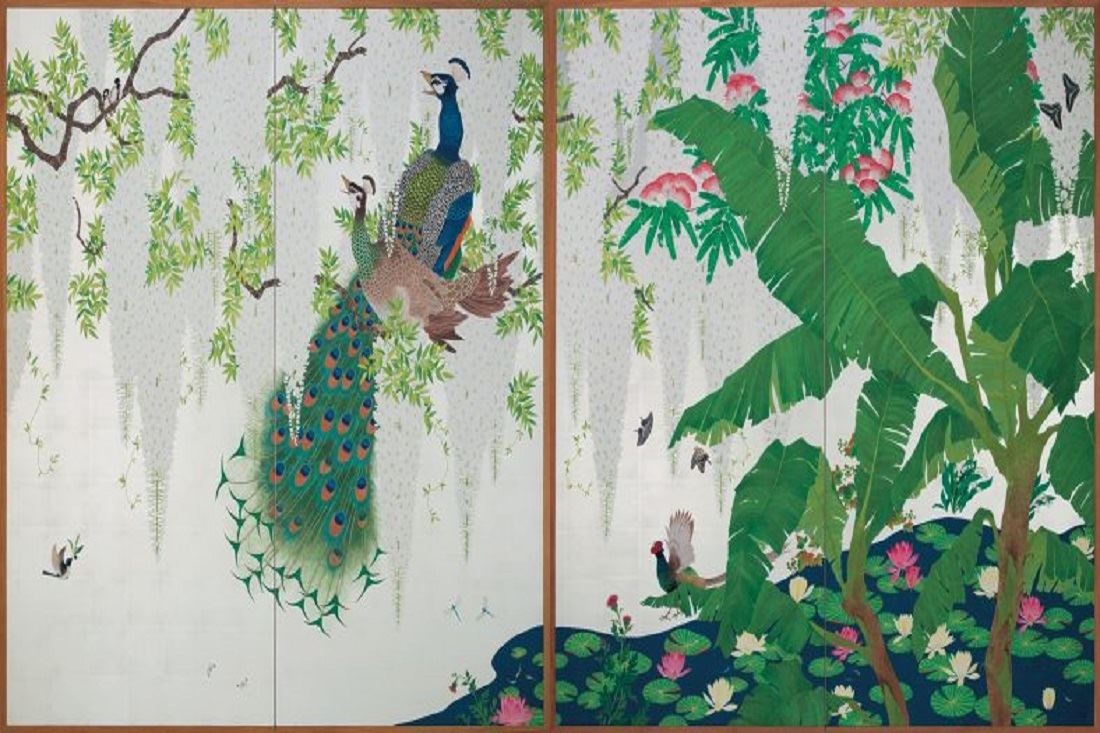

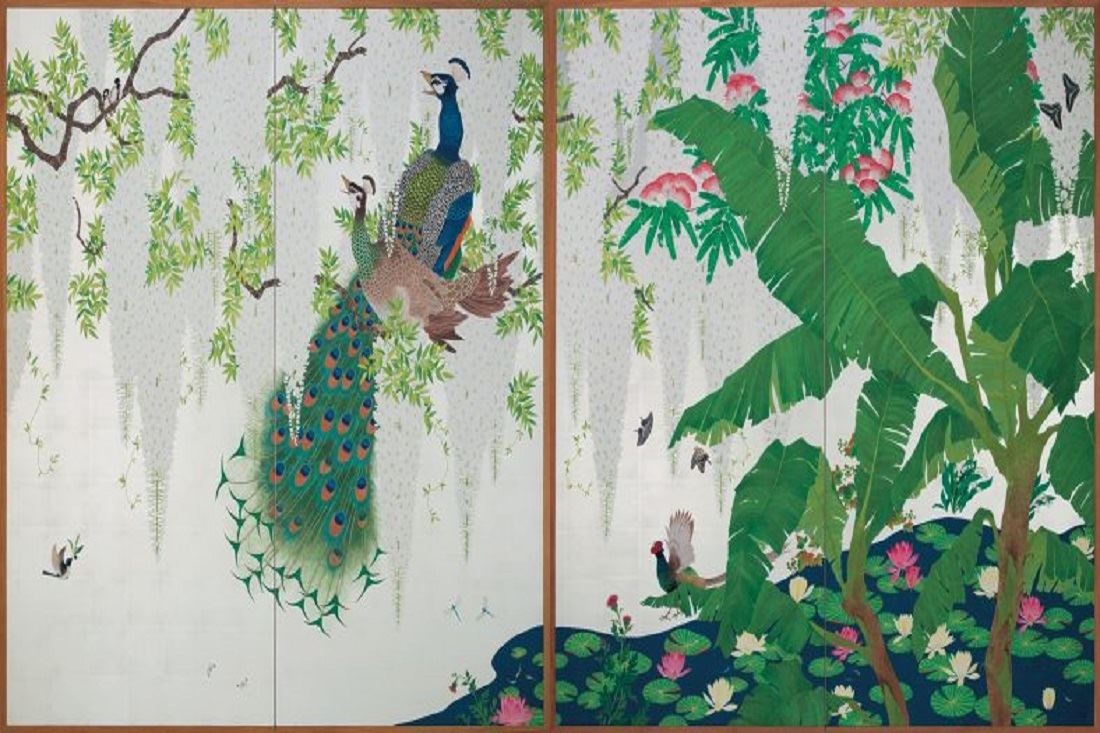

中野のアートシーン:ギャラリーとイベントの探訪ガイド

中野区は東京の中でも独特の文化とアートが息づくエリアとして知られています。

Tokyo Travel

April 22, 2024

4:45 pm

中野ブロードウェイ:サブカルチャーの宝庫

Tokyo Travel

April 22, 2024

4:10 pm

中野でのショッピング:地元市場から高級店まで

Tokyo Travel

April 22, 2024

4:05 pm

中野ブロードウェイで見つけるレトロなおもちゃとコレクタブル

Tokyo Travel

April 22, 2024

3:58 pm

中野のアートシーン:ギャラリーとイベントの探訪ガイド

Tokyo Travel

April 22, 2024

4:45 pm

中野区は東京の中でも独特の文化とアートが息づくエリアとして知られています。